短い秋季、ツルベ落としに夕日が沈むその瞬間、そこには巨大な日輪がかもしだす。筆舌には尽くしがたい深紅と表現しようか、地平線の彼方に沈み行く。壮大である。壮厳である。ここは日本時代の朝鮮、平安南道、鎮南浦(現在の北朝鮮 南浦市)。かつて赤い夕日の満州にと唄われた時代があったが、ここにも全く同一の夕暮れがあったのだ。声をあげて何事か叫びたい。または逆に茫然、沈黙の上、落日を仰ぎ見るか。この情緒は洋の東西を問わず物語、あるいは叙述詩になっているのだが、そのもっとも顕著な例として、あのポーランド共和国の国旗の下半分にそれが鮮明に表示されているのは一部の人々に周知されているところである。

当時としてはハイカラな通称バスト山と言われた小さな丘にたたずむ教会のチャペルの音が響くころ、落日の気配察し、ねぐらを求めて彼方の松林に朝鮮カラスの群れが鳴き声を上げながら消えてゆく。この文面を見る限り、所謂ユートピアを醸し出しているように見えるが、さにあらず。この昭和9年前後は満州国成立、そうしてそれと国境を接する朝鮮、特に北部では後方基地として重要な位置を占めていたので常に陸軍部隊の訓練があった。鎮南浦は師団のある平壌から約30キロメートルの黄海に面した港町、干満の差は10メートル近くあり日本では考えられない様相である。

鎮南浦

大した町ではなかったが、情報源の無線局が存在していたのでそれを中心に時々主として陸軍歩兵部隊の演習が繰り広げられた。その演習も夜間に見立てての訓練らしく、昼間、武装も凛々しく着剣のうえ全員黒眼鏡をかけて実践さながらの訓練である。時折、小型戦車も出動する。道路には機関銃つきのサイドカーも疾走する。あんな光景は二度と見られないし、又あっては大変な事態になる。これらの兵士は、平壌から派兵された兵士だったらしい。今は死語と化してるが、忠君愛国を叩き込まれ、その重要な柱の一として有名だった爆弾三勇士。これは三人一組で爆弾を抱え込み敵軍要部に突入して、我が身は爆弾もろとも散華し友軍のために進路を開いた。この話は国定教科書にも掲載された。所謂、廟行鎭の激戦の模様で、当時の日本人ならば周知の事実のみならず、常識でもあった。こういう時代だったから、たとえば貧農出身者でも一旦軍服を着用すれば帝国軍人として尊敬の眼差しで見られたものだった。

しかし、こういう訓練は常時あったわけでなく、平素は表面上平和そのもので、港には外国船の出入りも頻繁であった。あれから半世紀もしないうちに現在のような閉鎖的で、外国人にとっては入港はおろか、市街地の見物すら困難になろうとは誰が想像しただろうか。当時、鎮南浦には数千人の日本人が住居していたようだ。それにつれ、商人達も多数の日本人をお得意さんに持ち、往来も頻繁であった。

日本本土と相違するのは、その商人達が国際色豊かであったことだ。ロシア人、トルコ人、中国人(当時はシナ人、またはニイヤンと呼ばれていた)それに朝鮮人、ロシア人は共産革命を逃れた放浪の民でほとんど白系、日露戦争当時、従軍、日本軍と交戦したかつての兵士達も存在しており、彼らの話しでは我々には未知の哀話があったようだ。

中国人「ポッチャン テンホテンホアルネ(坊ちゃん上等あるね)」、朝鮮人「タンダンニ チョン チョコマンサラミヨ(本当に良い子だね)」、ロシア人「オーチンハローシ マーリンケ(大変良い子だね)」、ざっとこんな風にチャンポンで各国語が交差する。これが本当の国際色である。もちろん日本人の商人も多数看板を掲げていた。今では時代劇でしか見ることのできない風景だが、呉服屋さんを例にとると、店先にはお決まりの小僧が使い走り、奥にはでんとして店の主人が居座る。子ども心にも結構繁盛していたような記憶がある。同じ商売といっても他の民族との根本的な相違点として、日本商法はあくまでも店舗が中心の販売方法、他の民族は今で言う外売が主流で、その中でも郡を抜いていたのはあの有名な華僑商法、中国商法である。社長室ともなれば重要書類が整然と並び、いかにも風格ある社長室という光景を思い浮かべるが、華僑は違う。部屋には何もない。あるのは机と椅子がぽつんと。契約書、あるにはあるが、あまり見受けられない。何故ならば主とした取引は口約束のみ、あくまでも信頼の上に成り立っての商法である。雑貨などの小売業などはまた話が違って、相当な店舗の主人でも午前中は先頭に立ちお得意さま巡りである。当時は車がないので各商品の見本をかばんに入れ自転車で巡る。一昔前日本でもあったあの有名な富山の薬品販売の風景で、その仕切られたかばんの中は凝縮された食品、雑貨、その他もろもろである。お得意様の子供達へのサービスの品も満載している。それに日本語も堂に入ったものである。注文を取る、そしてそれに終わらず、「奥さん、何か困ったことはございませんか?」。要望があれば本業以外の、それこそ鮮魚であろうが何であろうが引き受ける。病院へ薬を取りにも行く。そして電話連絡、それが出来なければ使用人に知らせすぐに配達。利益を度返ししての商法。時折、奥さんいつもお世話になっているからと、大型の鮮魚をサービス。これで繁盛しないわけはない当然の理である中国商法である。

1929年 鎮南浦で

幼時に垣間見た鎮南浦の風景がその後も頭の片隅に残留して、もう一回あの風景を見たいと思っていたのだが、それから10年の歳月が流れ敗戦直前の昭和20年、平壌に居住していたので、その願望を達せられるチャンスに巡り会えた。鎮南浦は当時朝鮮でも指折りの林檎の産地で、その買出しで行くことが出来たのだ。もちろん汽車の切符は一週間前に手配、極端な混雑に揉まれながら、やっと鎮南浦に到着した。10年前に幼児が見た風景と10年後成長した少年の目では大分相違があったようだが、輪郭だけはあまり変化がない。その最大の相違点は、幼児が見た高い山が、10年後の少年の目にはほんの丘程度に見えたり、はるか彼方の海岸線が、ほんの目前だったりした。懐かしさのあまり海岸へ行く。人だかりの中、小走りで行くとそこには積みあがった蛤にガソリンを散布し点火して焼いている光景だった。これが本当の蒸し焼きで私も少量購入、熱さを吹き吹き一口、口に入れると素朴ではあるが贅沢な味だった。この地方では一般的で伝統的な調理方法だったらしい。肝心の林檎も当時としてはなかなかの粒揃い。久しぶりの林檎との対面に夢中でかぶりつく。もう遠い昔話になってしまった。酷寒、閉鎖的、北朝鮮、列挙にいとまがなく、もう再び行くことは出来ないが、やはり何といっても私の心の故郷の一部になっているのだ。文中には往々にして「故郷」の文字が出てくるが、これは私に限ったことではないはずだ。

1935年 新義州の自宅庭で

鴨緑江大橋。新義州、中国満州にかかる大橋、約1.5キロメートル、日本時代に施工。この江は白魚が生息して一時は名物になり汽車弁当で名をはせた時代もあり、それと同時に鴨緑江節も唄われた時代もあったが、この大橋は朝鮮戦争で破壊されてしまった。今は復旧されているらしい。

新義州側には日本軍警備兵、満州側には満州軍が警備し、もちろん確たる税関も存在し密輸、拉致に目を光らせていた。拉致の問題は我が日本人にとって人権以前の問題で新聞紙上に連日のように記載されていたが、これはこの当時からあったことで、簡単な表現では人さらい、今に始まった問題ではないのだ。国境の町新義州でも夜間外出は極端に警戒していた。拉致者は、馬賊、匪賊など色々あったが主として身代金が一番の要求目的だったらしい。拉致、投石、果てはパクテキ(頭突き)、そうして男子の急所を蹴り上げる。彼らの国技といっても過言ではない。「三島!パクテキやるか!」、胸元に相手の頭が飛び込んでくる。そうして急所蹴り上げ、たまったものではない。たたき転んで鼻血ダラダラ。朝鮮でも南部の拉致はあまり耳にしなかった。以上のようなことは未だ治安が安定しない旧満州方面でも現地の住民達の手を焼き、満州人が中心になり、他地方の中国人も賛同して、独立した平和な国作りの機運が生じた折、これに便乗した関東軍が強引に満州国を成立させたとの話を満州人から直接聞いた話だった。そうして「日本は急ぎすぎる。マンマンデ(ゆっくり)英国式になあ」と。

日軍と満軍

鴨緑江の名物といえば筏流し。材木運送に利用された巨大な筏ともなれば、筏上に住居用の小屋もあり、畑あり家畜も飼育しながらの川下りである。これも平時の気候ならば無事平穏であるが、長雨ともなれば、流れは増水の上、急流となり時には筏上の人々に生命の危機が訪れることもあるのだ。対岸から見ていても凄いスピードで流走、助けを求めて手を振るが、いかんせん救助の手立てなし。今のようにヘリコプターもなく、そのような災難にあった人々の運命は過酷だったに違いない。しかし、平素は筏が悠長な姿を時折見せ、それに相互して観光名物のプロペラ船が轟音をたて江面を滑るように疾走する。冬季ともなれば江は全面氷結、選手交代で大型そりが主役で4~5名を乗せて下手な車並みのスピードで走行する。大陸の風情である。

鴨緑江の筏

時折、親に連れられて対岸の満州帝国安東市に行楽に行った。鴨緑江の鉄橋を汽車で通過する。なんぼ日本の勢力圏といっても橋の朝鮮側には銃剣も凛々しく日本兵が監視していて車内は特別の事情がない限り簡単な税関検査があり、安東駅に到着すると日満両軍の兵士が監視している。パルチザン、馬賊などの不審者の出入りを監視している。朝鮮の服装は白一色だが到着した安東駅は黒一色、民族と国が相違すれば一目瞭然である。そうして空気と匂いが中国独特に感じられる。マーチヨに乗れば子供ながらに王様気分である。首につけた鈴の音も、そんな気分を倍加する。喧騒を極めるショートル街(通称泥棒市場)、無い品はない、高級品の貴金属からはじまり骨董品、靴の片一方、盗品らしき品々、盗難にあえばそこに必ずある、との俗説があったくらいだ。中にはとんでもない珍品も時折発見されたらしい。今これらを運良く保存して、もしもあの、お宝鑑定団に出したならばと思うが、残念ながらあるはずはない。子供心にも目に焼きついたのは天秤籠、両方に子供を入れ売りに出している。今まで見た青色軍服姿の満州国軍の颯爽とした姿がこの子供売りと重複し、何だか複雑な気分になった。これは日本敗戦後、日本人の子供も同じ事をやられたに違いないはずなのである。

安東には以上のような次第でよく連れて行ってもらったが、その帰路は列車ばかりではなかった。こと冬季には、あの完全氷結した鴨緑江を大型そりに家族全員乗車、そりの大きさは多分畳2畳分くらいあったとおぼろげながら記憶にある。そりを鉄鍵で押し進めるのは中国人一人だけ。そのスピードはそりとはいえ下手な自動車並みの速度。ガリガリと氷が削れる響き、行く時は簡単ながらも税関検査があったが、このそりに乗ったときに税関検査をされた記憶は全然ない。何しろ当時は大日本帝国時代だったので形式的な検査で、問題が無かったのかもしれない。出発した安東は夕暮れ、その灯りが遠くなると同時に新義州の灯りが近くなる。かつて良く歌われたかの有名歌手、東海林太郎歌唱、国境の町の歌詞と重複する思い出が今もある。”鈴の音さえ寂しく響く”との名調子のあの歌である。あの当時には安東にも多数の日本人が居住していたが、安東は満州国、方や新義州は朝鮮といっても日本領土、それに連れ諸々物価にも価格の相違があったが、時により新義州側が割安の場合、今で言う安物買いツアーがあったらしい。そんなことが簡単に出来たのも大日本帝国の権力が強大だったせいもあったのだ。その端的な例として満州国の通貨は朝鮮では流通できない、朝鮮側の紙幣は大手を振って満州国で流通でき、日本人は自由に往来できたのだった。

これらの厳寒も季節で3月下旬から4月にかけて徐々に待望の春が忍び寄り、江は流氷、そして本来の流になり名物の筏流しも復活。それにつれてプロペラ船も轟音を立て立て疾走する。このプロペラ船、鴨緑江の水深が極端に浅い場所があるので必要に迫られてこの船を運行していたのだ。船上最先端に取り付けられているプロペラが定期的に轟音を発し走行する。これも当時名物の一つに数えられていた。あれから数十年、現在では厳重な国境線が引かれているが、あれはどうなっただろうか?

鴨緑江のプロペラ船

自宅は、道庁(日本の県庁)を通過したすぐ付近。当時新造された新義州神社があり、その欄干近く、「昭和九年何日」とペンキで鮮明に記載されたあったのを子供心に見た記憶が残っている。あれから約10年先に大一番に侵略者の象徴として破壊され尽くされようとは・・・余談はさておき、その神社を通過すると程なく通路には今で言う料亭が軒を連ねている。縁起を担いでか店の門前には両方に塩をこんもりと、丁度富士山のように盛って、打ち水まで施し、不意の来客に対しては準備おさおさ怠りなくしている。隙を伺って富士山を蹴飛ばし逃げる。今で言う悪餓鬼だったが、何回かしていると遂に悪事露見の羽目になった事もあった。その後はしなくなったが、良心の呵責でそれを止めたわけではなく、悪事の場所を正規のポプラ並木の大道通に変更したのだ。下校時、そのポプラの幹に幾つか小さいコブがあるので、それを剥がすと中には赤やら青色の芋虫がいる。その収穫をしたのだ。

しかし当時小学校3年生の私の目にも、時折現実に直面した大人の世界を垣間見る。ある日、多分下校中の出来事だった、牛車が縛られている人間を乗せて連行中、人種は朝鮮人だか中国人だか定かではないが、全員よほど飲酒したらしく中には酔いつぶれかかっている者もいる。連行する巡査も無言なら連行される方も無言。見物人達のひそひそ声で「あれは匪賊で今回やっと捕まった」と聞こえてくる。そうして今から処刑場に連れて行かれ処刑されるのだと。どうして殺されるのか?子供心に素朴な質問をした。「あの人々は悪事ばっかりしているからだ」、「馬賊か匪賊かどっちかだ」。当時パルチザンだとか反日ゲリラなどの言葉はあまり耳に入らなかったが、今にして思うと日本当局に不都合な関係上、一様に馬賊とか匪賊と表現していたのかもしれない。そう言われれば学校正面の入口に当時としては超モダンなアーチ作りの屋敷があった。スペインもしくは南欧風と表現したら良いだろうか。そのアーチ入口の台上に、なんとドクロを飾っていた。そうしてそこの主は来客の度に別品のドクロをテーブルに乗せ、開いた口に饅頭をはさみ、どうぞと度肝を抜かれた来客の様子を満足げに傍観したとの話であった。トンデモナイ、死者に鞭打つという言葉があるが、こんなことが今になっても最悪の記憶として脳裏に焼き付いている。これが逆の立場から見れば天神ともに許されない行為で反日の象徴になっていたかもしれない。

「日本人ここに在り」

さる昭和九年ごろ反日ゲリラが朝鮮北部、多分会寧付近で日本警察の隙をついて一時、町の要衛を占拠したことがあった。守備の日本警察は全滅寸前で救援の守備隊に救出された。これは映画にもなり日本人はいかなる事態が生じても大和魂は健在だと宣伝された。

会寧、ここは過去の歴史を振り返ると悲惨な物語が多く見られる。古くはあの豊臣秀吉時代に武士達がここまで侵攻し時の朝鮮王子二人を捕らえて斬死した事例がある。また前の大戦では敗北の折り目にあった。この件は後半で触れることにしよう。

会寧上流の豆満川、川を挟んで北朝鮮領と中国領。この川が問題で、例の脱北者、北朝鮮から密脱出者のルートになっているのだ。日本時代には簡単に往来できたが、日本敗戦により旧満州に居住していた朝鮮人は本人の希望により中国の国籍を取得できた。しかし彼らも大変だった思う。最初は朝鮮人、次は日本人、そしてその次には中国人、だから彼ら年配者は三ヶ国語の会話が自由にこなせる。そうして、あの朝鮮戦争の折には主として中国軍志願兵として朝鮮に出征したらしい。志願の状況は?あの時は行かなくてはならないという雰囲気だったらしい。「日本でもあったでしょう、戦争中に少年兵、予科連練、戦車兵に行ったでしょう?」。これは偽りのない会話であった。この一文を取ってみても歴史に翻弄された民がありありと感じ取られる。我々日本はさすらいの民にもならなかったし、国籍が変更にならなかったしと、せめてもの不幸中の幸いだったのかもしれない。

引越し先の自宅は飛行場付近であったが程なくして支那事変が発生した。子供の目にもこれは事変ではなくて戦争に見えた。連日相当数の軍用機が上空を通過したり飛行場に着陸するものも多数あった。当時の飛行機は二枚羽が主役を勤めていた。それも戦闘機が主力で、エンジン発火は現在のようにスイッチ一発というわけにはいかず、何人かで木製のプロペラを回転させる。エンジンがかかるとプロペラが僅かに回転を開始し、整備兵は素早く退避する。あるとき見慣れない大型機が着陸した。しかもエンジンが4個付き、なにしろ巨大に見えた。しかも見たのは、そのときの一回だけ。あまり性能が良くなく、使用期間も僅かで量産されなかったらしい。

半年してまた転居。今度はあの鴨緑江付近である。付近は高リヤン(稷)畑が点在し、日本人の家屋もあっちこっちに見受けられた。夜間は今でいう拉致が時折発生していたらしく注意はしていた。ある夜半、表通りを多数の人々が行進、日本語ではないが何か軍歌風の歌を合唱しつつ去ってゆく。しばらくして今度は日本警察官らしい叫び声があがる。彼らを追っているのだ。銃声も耳に入る。翌朝、鴨緑江の川岸には多数の死体が見受けられたらしいが新聞にはこの事件は一切取り上げられなかった。多分、徒党を組んで行進していたのは単なる物取りではなく、組織化された反日パルチザンの一員だったのかもしれない。当時、彼らは討伐隊に追跡されると満州方面かロシア方面に逃亡していた。それは丁度シーソーゲームみたいなものだった。だから治安不安定を一般民に知られたくなく、当局で握りつぶしてしまったのかもしれない。隣家は中国人(当時は満州人、またはニイヤンと呼んでいた)。現在は見ることは不可であるが、そこの主婦はテンソクの足(古い習慣で逃亡を阻止するため赤子のうちから足先を布で縛って大人になっても成長しない足)なのでまともに歩行できない。しかし私を見ていつもニコニコ、本来ならば隣人なのだから挨拶をするのが普通だが、当時は余程でなければ挨拶も何もしない。もちろん言葉の関係もあっただろうが、日本人との驕りもあったようだ・・・

新義州の人口は当時10万人くらいあったのではないだろうか。そのうち日本人は多分2~3万人くらいではなかっただろうか。現在では大きく変貌し約31万人、対岸の安東は40万からなんと200万の大都市に変化しているらしい。当時朝鮮族は3000万(現在は6000万)と言われた時代で日本の総人口は各植民地を総合しても一億と言われていた時代であった。

日本と中国の衝突が拡大してきた、日本では支那事変と称していたが、中国側は中日戦争と本格的戦争だと表明していた。それにつれ新義州も陸路兵員輸送の重要地点で連日のように日本陸軍兵士の列車が通過する。在住の日本人は小学生から大人まで最大限に動員され歓呼の声で兵士達を見送った。大半の一般兵士は貨車に藁を敷き、軍馬とともに寝起きしていた。そばで兵士達の話を聞く。「私は広島出身で農家の息子だ。子供は無い。我が身がどうなるか分からないので、妻は一旦実家へ帰した」。その一言が何十年経った今でも鮮明に覚えている。このような時代、遊びといえばいわゆる兵隊ごっこ。4~5人で兵隊ごっこに夢中になっていた。もちろん流行玩具の鉄砲持参である。前方は小川が流れ、その先には新義州中学校があり校庭には半分朽ちた二枚羽の戦闘機が参考品として常時展示されてあり、子供にとって格好の遊び場所。そういう環境だから軍国少年にとっては遊びに事欠かない。付近にあった友人家人は不在これ幸いとばかりに小屋付近の木箱を利用して陣地作り。たまたまそこを通った朝鮮人2人の子供にバンバン、彼らは激怒して不明な朝鮮語を叫びながら走り去る。ところがしばらくして、そのお返しが来た。最初は10人くらい遠巻きに何事か叫びながら投石が開始された。それくらいなら何とかと考えていたが、時が経つにつれ人数が増加、終いには40~50人くらいいただろうか、中にはまったく無関係な中国人、ロシア人の影もちらほら、当時の国際情勢を子供の世界に転化したようなもので、それが声を上げての投石、5人しかいない友達全員が震え上がり、それ隠れろ、あっちは大丈夫、どうなることか思ったが、聞きつけたのであろう日本人警察官が4人拡声器で威圧する。子供たちの事とて間もなく霧散したが、彼ら諸民族の日本人に対する本音を剥き出しにしてしまったようだった。彼ら親戚、友人、知人の中には日本帝国の犠牲者がいたのかもしれない。いない方がおかしいのだ。

春の夕暮れ、自宅から鴨緑江湖畔は当時一見の価値があった。本土の下関から釜山まで8時間、連絡船は8000トン興安丸に金剛丸、4000トンの慶福丸と特壽丸であったが、敗戦後も活躍したのは例のシベリア引き揚げ船で活躍した興安丸しか知らない。釜山からは桟橋直前の北京行きの急行列車に乗車して京城(ソウル)、平壌、新義州の大橋を過ぎれば満州国である。点灯した大橋を赤い夕日を背に浴びつつ日本人、朝鮮人も簡単な通関で疾走する彼方の当時満州国、五族共栄旗の下に行くのだ。いわゆる日、満、蒙古、支那、その他で、王道楽土が常にスローガンとなっていた。軍隊は別にして開拓農民満豪開拓義勇軍、いわゆる武装農民も送り込まれたが、それは裏を返せば現地の農民からタダ同然に農地を没収した事例であり、多々あった。しかし一般大衆は軍国主義に洗脳され全てが正当行為であると信じていたから鉄橋渡り渡満する人々、それに赤い夕日が重複して絵になり唄の一つも出ようというものだ。それに抵抗するパルチザンの中にも日本人が同士として戦列に参戦していたのだ。敗戦後、「これは本当にあった唄だよ」と教えられた。”豆満江にほとばしれ おお日章旗を翻す強盗共!!”全文ではないらしいが我々の知らない世界があったのだ!最近、北朝鮮の船が麻薬云々と言われているが、これについて少し心当たりがある。多分、新義州郊外だったと思うが珍花があっちこっちに咲いていた記憶がある。これは何の花と現地人に聞くと、「これはケシの花」だと。「鑑賞用の花もあるが、これはあまり良くない花だ。しかし少量だから良いのだ。他の人に話をしないように」。麻薬の花だとは口外しなかった。想像するのに、ひょっとすると北朝鮮はヤクの栽培に適しているのかもしれない。

丁度その時期、多分昭和9年、正式な無線局が開設されその初代局長に父が任命された。当時の無線局は最新鋭の情報機関で町を挙げての歓迎ムード一色であった記憶がある。建設途中、親に連れられ何回か見た記憶がある。何本かのすごく高い無線塔、もちろん送受信の関係から付近はほとんど人家ゼロ。そこの地名はビンポウ洞と言っていた。当時流行の少年クラブ、または幼年クラブの本を抱えての見学だった。その時父は「お前の持っている本は1円50銭だが朝鮮人の大人が一日働いて50銭にしかならないのだよ」と。それを聞いても、やっと幼年期をくぐり抜けた私には大変だとしか感覚がなかった。当時の父は40歳そこそこ、無線局開設当日は、もちろん軍官民挙げての開場、その一番トップの責任者である父が演壇に立つのは当然のことであった。失敗してはならない。その演説の練習である。相当以前灯台守りの映画がヒットしたことがあり年配者は多分ご記憶あると思うが、その内容の一部に、妻を目前に座らせ演説の予行練習の場面があったが、我が家ではそれより遥か前に実践していた。それもちょっとやそっとでなく約一ヶ月も毎晩のように延々と連続した。それを観察していた母は、態度が悪い、手の置き所がもう少し、そのヅーヅー弁交じりでは大衆から意味不明に取られるとか、それは父にとっては難問だったはずだ。もっとも当日、父が会場演壇に登場した瞬間、上空では陸軍そして民間機が乱舞し景品つきのパラシュートを投下、会場では知事、市長、長官、税関長、飛行場長、その他としては警察、軍隊の一部、そして諸々の官庁、実業家、それに倍加するような軍楽隊の演奏、だから失敗は絶対に許されなかったのだ!

それから一年後、またしても転勤の命令が下った。転勤先は最北端の新義州から一転して朝鮮でも最南部の釜山であった。それにつれ、近親の局員が再三夜間来宅して「私も、我々も局長の後ろ盾で是非南を希望します!」と懇願する。例によって例の如く酒宴。襖越しに父の声が響く、「そうか良くわかった、悪いようにはしないから、それで転勤で出発する駅頭ではなるべく多数の人々をかき集め万歳三唱を叫んでくれ」、人間本能の大欲がからんだ取引であった。頃は9月中旬北国のこととて寒気が忍び寄る節であった。駅頭には無数の見送る人々、例の万歳三唱は再三叫ばれた。お互いの要望が一致した瞬間であった。何も知らない婦人達は目にハンカチを当てて別れを惜しんだ。不思議に軍服姿の兵士は見当たらなかった。いわゆる日本人と一般朝鮮人のしばし安定した時代だったからかもしれない。そうして、あの南部行きを希望した人々も大半が希望を達せられたようだった。今から70年前、ほんのヒトコマの出来事であった。あのままズルズルと敗戦まで居住していた人は見境も無く相当の死者、そして行方不明者が続出し、あの無線局員もシベリア送りになったらしい。それらの人々は引き揚げ後何らの音信もなかった。それに引き換え南部の連中はなんとか無事に生存できたらしい。

釜山無線局

釜山、日本時代にはフザン、現在はプサンである。釜山から下関までは210キロメートルの距離である。東莱(とうらい)と称して日本人の茶屋が軒を並べた時代もあった。当時釜山から東莱まで単線の電車が運行して途中は田舎道だった。そして海雲台(かいうんだい)もあり、娯楽のため小型ながら温水プールもあった位だったが、現在は何れも歓楽街を兼ね備えた都市化が進み昔日の面影はない。少し離れているが洛東江は巨大な鯉が生息してこれを飼う。ふごが大きいものになると3畳から4畳くらいの大きさで、これを刺身に付ける。タレは朝鮮味噌があうようだった。あの朝鮮戦争当時は北鮮軍がこの洛東江伴まで襲来して最早釜山も陥落寸前だった歴史がある。

北国の新義州から南端の釜山に転校した小学校は今で言う影島に存在して、地図にも記載されている第四小学校であった。小学校四年生、担当先生は当時28才、今もって記憶に残留している先生の一人である。姓は堀、出身地は新潟県であった。当時はやりの軍国主義の風潮が入っていた先生だが、いわゆる月給取りの先生ではなく、現在ではあまり見られなくなってしまった教育に対しては本当に熱情あふれる指導で、特に歴史教育は今もってすばらしかったと記憶している。だが時局柄、先生そのものが軍国主義に洗脳されていたのも致し方のないことだったと思うが・・・ここは烏の多い土地柄であった。この学級には本来日本人ばかりの生徒だったが、その中にぽつんと二人の朝鮮人の生徒が在籍していた。それらの生徒が何かの都合で欠席したときに限って先生は叫ぶ、「皆あの空を見よ!かつては朝鮮烏ばかりで空を覆っていたが(この烏は小柄で羽にちょんちょんと白色が入っていたから、多分かささぎではなかったか?)最近では本来の黒一色の日本烏が奴らを追い払っている。お前たち、鳥の果てまでこうなんだ!お前たちは立派な日本人だろう!」。そうして四年生になれば木銃を担いで軍事教練であった。時折、全市を挙げて軍事パレードもあった。小学生から成人であるデパートの店員までも独自の軍服姿。これは晴天ばかりではない雨中も当然の決行である。それが終了すると日の丸の小旗を振り振り出征留守家屋を巡り万歳三唱であった。これだけ多数の日本人が住居しており、未だ開戦前だったので華やかというか軍国まみれというか。昭和13~15年ころ、釜山では特に珍しい風景ではなかった。だから、このような下地が十分に育成されていたからこそ、無謀の戦線に若者達は何の抵抗もなく狩り出されていたのだ。

曰く、日本は神の国である、日本は東亜の盟主、主人公である、お前達は何と素晴らしい時に生を享けたのだ、と。

その影島から釜山港が一望千里、それは広大なパノラマ模様といっても異存のない風景であった。関釜連絡船の出入りとか、その他諸々大小船舶の群れなどは通常見慣れていたが、ある時、当時としては垢めけした大型船が入港してきた。夜間になるとマスト一杯に、いわゆるマンカンショクの点灯であった。その船の船名は君川丸、総トン数6863トン、元来外国航路が主だったらしいが無線機の故障で緊急入港してきたらしい。それが不通ならば盲も同然で、その修理といってもこれは誰にでもできる技ではない。下関市にはその技術者が開業していたらしいがそれが不在、それがため無線局の存在している釜山に修理を当てにしての入港だったらしい。船長が平身低頭この件を依頼しに無線局を訪問してきたが一般局員は通信のみ、当時としても高等数学を駆使しての修理を要するので該当者は父しかいない。「それには困った」と帰宅した父は言った。修理には3日ばかりかかるので当時本省のあった京城(ソウル)の本局に連絡した。昔も今もこういった件は副業に類似しているので事前の了解が必要なのだ。当時この修理費は何と1500円が相場だったらしい。ちなみに小学校の校長の月給が100円台の時である。父は、金は受け取れないと拒否したので、それでは品物でと大型の鯖を300匹くらい官舎に持ち込んできた。そうしてその分配であるが局員とその家族全員に公平に分配した記憶がある。ところが問題は後日生じた。この鯖をたっぷり頂戴したはずのある局員が、「妻が”こんなに毎日毎日鯖ばかりでは飽きた”」と。これが風の便りに父の耳に入ったからたまらない。「この俺があの高所の危険を犯してまでマストに上がった苦労も知らないで!」。またある時は捕鯨船の無線機も修理して、あの時にはまったく驚愕した。一メートル立方の鯨の赤肉、それも3個であった。

あれから数十年、釜山は韓国になり、例の君川丸はその後特設水上機母艦に変身し水上偵察機4機、観測機6機搭載、北国のアリュシャンのキスカ島方面で活躍したが、昭和19年10月23日、米潜水艦の攻撃によりあえなく最後を遂げたらしい。あれも夢、これも夢、今では知る人も皆無になってしまった。

釜山市中心部の北側、あの有名な龍頭山の最上部には東京タワーならぬ釜山タワーがあり、釜山名物の一つになっている。それと同時に、かつて豊臣秀吉軍勢との戦いで歴史に名高い、亀甲船で立ち向かい豊臣水軍を撃破した李将軍がカット海の彼方を睨みつけている銅像も建立されている。しかしこれは戦後のことで、かつては歴史に苛まれた時代があったのだ。旧韓国の末期に大院君が外国人の入国を嫌い”洋夷犯非戦則和主和売国”(外国人が侵入すれば戦え、さにあらずんば国を売ることになる)との厳しいお達しがあったらしい。その後日本時代になり、そこに龍頭山神社を建設した。日本軍国主義の全盛で、これには深い思い出がある。あれは昭和15年の盛夏、「紀元は2600年、神武天皇から起算して2600年にあたる」と称して、全国、そして当時の日本植民地でこれを祝福し、海外の各国元首も東京に参集して、国を挙げて盛大な祝典を開催した。歌にも、”紀元2600年、嗚呼一億の胸はなる”と。ちょうどその折も折、予てからの待望の日本号、そして神風と名づけられた戦闘機が完成。東京、ロンドン間の無着陸飛行に成功し、いやがうえにも気運は盛り上がった。私自身も学校代表の一員として、その成功の祈願のため参加したが、極端な酷暑のため意識を失い失神した記憶がある。そうしてその成功のため全国で歌われた歌の一節に”我がニッポンは空を飛ぶ。6万キロをまっしぐら。空を飛ぶ。”それから数年後韓国独立、神社抹消、一場の悪夢と化してしまった。これが歴史というものだろう。

龍頭山神社

龍頭山を過ぎ大橋の少し手前、もちろん当時としては最先端を表しているようなデパート三中井(みなかい)が優雅な雰囲気を醸し出していた。白色の6階建てだったと思う。(現在は和信と称しているが雰囲気は当時そのままのようだ)当時の内部の様子は現在とあまり大差が感じられないが、何しろ軍国よりのことゆえ非常時日本を象徴しているような展示会が時折催された。防毒服、その体験室などなどであった。自宅から徒歩で30分も歩けば到着できる近距離にあったので、休日には友達とチョイチョイそこに出向いた。正面玄関の開閉大扉は自動でなく手動であった。そうして宣伝のためか、当時としては開発したばかりの蛍光灯がこれ見よがしに表示してあった。ところで、その大扉の開閉であるが、これは客が開閉するのではなく、朝鮮人の10才くらいだっただろうか2人が制服を着用し終日扉の開閉である。「いらっしゃいませ、ありがとうございます」。我々の年齢は彼らと大差なかったので格好の遊び相手だ。彼らの側に何人かの友達が並び、「いらっしゃいませ、ありがとうございます」、何回も繰り返す。出入りする婦人たちは口を押さえて笑いながら走り去る。何回か繰り返すうちに彼らの様相が険悪になってきた。突然泣きじゃくりながら、敵わない相手に意味不明の朝鮮語で挑みかかろうとする。それを察して我々も四散した。悪いのは十二分に承知しているからだ。それがあって再度行く気にはなれなかったし、たとえそこを通過しても遠めに過ぎ去った。今にして考えると、彼らだって生活苦のために親に言い含められてこの仕事に従事させられていたのだ。なんぼ子供とはいえ、これも彼らにとっては幼い日の苦しみ、引いてはこれまた反日の要素の一つになっているはずだ!当時を振り返ると征服者である日本人から見れば取るにとられないこのような些細な問題点があったはずだ。

その三中井を過ぎ大橋を渡ると西方これまた漁港で、当時、南浜町と称していた。ここは100パーセント日本人の町並みだった。時折漁港を探索する。岸壁には何れも展望台を設置し、通常より船幅が極端に広い漁船が所狭しと繁留されてあり、その岸壁付近を往々にしてポンポンと船舶機関の音を発し自動車が緩い速度で走行する。あれは何だ?回答によれば「自動車のエンジン不足のため船舶のエンジンを取り付けているのだよ」と。あれから数年を得ず敗戦になり全部引き揚げたらしいが、あの人々は長崎県出身者が大半で漁船丸ごと脱出。だから全村引き揚げ者の村になっているのだと耳に入った。

日本時代に建設された大橋の正式名称は影島大橋といっているが、利便さも手伝って今でも堂々と生き延びている。それに引き換え龍頭山神社は日本敗戦直後に跡形も無く破壊消滅された。翻って見るのに、あそこは朝鮮政府時代からもっと以前より歴史があり、いわゆる聖地までは行かないと思うが、豊臣秀吉時代、朝鮮出兵のおり日本水軍を打ち破った事例は日本でも周知している。あの亀甲船の李将軍の銅像は現在も睨みを効かせて堂々と立っている。いわば彼らにとっては聖地の一部なのだ。日本時代にはそんなことは一欠けらもなかった。当然都合も悪かったはずだ。例えば逆に日本の聖域を取り払って、朝鮮の宗教的な建造物とか、朝鮮では偉人の銅像を建てれば、一旦事ある場合には直ちに焼却破壊の運命が待ち受けてるはずだ。これはヨーロッパの場合、宗教戦争まで発生している歴史が再三あり、今もって中近東でも戦乱がいつ果てることもなく継続している。日本時代には強制的に参拝させた。今でも記憶に残っている学友、もちろん日本人だったが彼はキリスト信者だったらしい。「何故神社に参拝させられるのか?」、日本人であってもこうであった。他民族を征服または併合するのには民意がなければ承知しない。現在の議会制度のような形式にすれば何とか何分の一かに添うのではなかったか。それを一部の指導者が独自に決定実行すれば反発は当然である。それが、代々親から子へ、と言うように語り継がれ、それが民族の体質の一部になるということは我々民族からしても百も承知の事だ。

創氏改名(先祖から受け継いできた朝鮮名を日本式の名前に変える)これは同化政策の一端だった。当時、私の見聞によると、日本人との混合の中学生は間違いなく日本名に改名していた。そうしないと当時の国策に反しているので(朝鮮総督の)やむなく改名した節があるが、一般庶民はどうだったのだろう。この改名をしないと何かと不利になる場合もあったが、そのまま現名で押し通した人々も多数おった。また日本語を強要したとの話もあるが、これは少し相違する。敗戦までラジオで日本語教育を実施していたが、朝鮮語の放送も実施していたことは著者自身がこの耳で聞いている。さらに朝鮮語、朝鮮文字、我々はこれを”オンモン”と言っていたが、一部の大学ではこれらが必修科目になっていたのだ。日本語には文語文と口語文の読み方があるが、これは彼らにとっては大変だったらしい。さらに彼らの言葉にはいわゆる濁音が無いに等しい。例えば、全然を彼らはチェンチェン、馬鹿をパカとか日本をリホンと言うわけで枚挙に暇が無い。彼らは自宅などでは朝鮮語、公式の場所では日本語で常に二ヶ国の言葉を使用していたが、我々日本人は日本語だけ、それで不自由は感じられなかった。それを過去の歴史を知らない今の若者、これは日韓を含めて拡大解釈し、朝鮮人の殆どが改名したとか、朝鮮語を抹消しかかったとか、反日的な朝鮮人が唱えるのは、元々反日が根底にあるもので植民地時代の日本時代をすべて糞も味噌もひとからげにして唱えていると思う。それが日本人の中にも同一了見で、人の国を占領したとか、あるいは日本軍閥が朝鮮の樹木を伐採したとか、過去の対朝鮮政策は江戸時代の悪代官並みにと思っている無知の人々が存在しているのも事実である。勝てば官軍、負ければ賊軍の象徴的な言い回しを正当だと思っている。また、今でも両国間で問題になっている慰安婦の名称。これは戦後それこそ創氏された言葉で戦前にはなかった言葉である。いつ発明されたのだろう?とはいっても日本側でも負の面もあるが、何といっても、馬鹿にした、軽く見た思いが、未だ朝鮮の人々に多大な影を落としているはずだ。それが習慣の相違、お互いの思い違い、これら難解の諸問題はいつの日か和解してもらいたいものだ。

こういうことで他民族が主権国の言葉を記憶するということは、よほど優秀でなければ出来ない相談だと思う。他国の例を見ると、例の英語、あれも通じるには通じるが方言というか訛というか、香港では香港英語、インドではインド英語、シンガポールではシンガポール英語、その他オーストラリア英語、海峡植民地英語などなどでまだまだあると思う。日本が敗戦にならなかったとすると、朝鮮では朝鮮訛の日本語があっただろうし、満州では満州訛の日本語、台湾では台湾訛の日本語が飛び交っていたはずだ。ある授業の時間で、この文を読みなさいと名指しされた生徒は朝鮮人の生徒、「加藤せいしょうは やぶれだけのいきおいで あきらかに近づいた」、聞いている我々は何のことだか意味不明?日本語では、豊臣軍が朝鮮出兵の一節だが、「加藤清正は破竹の勢いで明に近づいた」、ただこれだけの問題だが、だから彼らは日本語を暗記するのは大変なことだったと思う。

それに役所、公共施設などすべて日本語表示。日本語の読み書きが不可の人々は何の職にも就けなかったはずだ。それら諸々の悪条件により希望も夢も霧散して、旧韓国高官は世捨て人となり深山など人気のない山奥で一生を終わったとの話は何回か耳に入った。傍観者、日本人にはわからなかったのだ。それこそ天を恨み地を叩く、そうして日本文字を見るだけでも身を震わしたのに違いない。なぜならば朝鮮文字、伝統までが抹消されたに等しくなったからだ。それに朝鮮の言語、氏名まで日本化されたからだ。

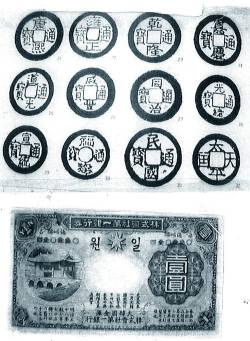

それに日本政府のため地位を追われた人々、その縁者の人たちにとってはそれこそ筆舌に尽くせないと思ったのに違いない。これは習慣の相違、例えば旧韓国では紙幣ではなく貨幣が主として流通していたらしいが、我々も馴染みのある透し穴になっているあの一文銭と大差ない貨幣で、従って重量もあるので、それを運搬する業者が多数存在していたが、日本時代になり紙幣が主たる金銭になったので、これらの運搬業者は時代とともに消え去る運命になってしまった。これも反日の原因になっていたらしい。その他、我々日本人では理解不能の問題もまだまだ存在していたはずだ。

貨幣運搬といえば、それに連れての物語がある。大正時代、第一次世界大戦後、世界で軍縮会議が催されたが当時朝鮮在住の日本人等は、釜山市西方にある鎮海に当時すでに日本海軍の拠点があり、その施設が一層拡大するというので我も我もと成功を夢見て集結したまでは良かったが、その噂と裏腹に軍縮の結果、施設を縮小することとなった。その結果、あてこんだ人々は大変だったらしい。私の母も親に連れられ再起のため済州島に渡り、親は薬の行商までしたらしいがそれが繁盛、田舎めぐりの時には何人かの朝鮮人夫人を同行させた。なぜならば前述した通り、当時は一文銭が立派に横行した時代だったので、必要に迫られてその背負い役を連れて行ったのだった。裏を返せば併合直後は朝鮮の保健衛生はゼロと言っても過言ではない状態だったのだ。またある時、親が店先で入れ歯を掃除していると付近の朝鮮人が皆一様に「ケ ハンガチダ」(化け物だ)。併合直後はこんなもんだった。

当時流通していた貨幣と紙幣

釜山の大橋を徒歩で往来したが、その橋の袂、そして中間地点にも幾多の人々が見受けられた。我々は通称”モンチャン”と愛称ともあだ名ともつかない名称をつけていたが、それらの人々、もちろん朝鮮人であったが、普通と違うのはライ病、今で言うハンセン病患者だった。崩れ腐る体を覆うボロ布、滴るその体汁と言おうか。無残な姿だった。それにしても生ある限り食わなくてはならないその姿で座り込み、両手を差し出し、日本流ならば「右や左の旦那様、どうか恵んでください」、それが当時の朝鮮式では”一銭ナゴ”となっていたのだ。”あの人の汁がかかると感染する”と人々は言っていた。この病気は当時大陸では風土病にもなっていたようだ。日本でもそれにまつわる話で、あの豊臣時代に朝鮮侵攻したその武将の一員である大谷がこの難病にかかり帰国したが、その報告のため秀吉に拝謁したおり、ご苦労であったと秀吉が大谷に杯を差し出す、大谷それを一気に飲み干すと同時に滴る病の汁が入った杯を秀吉に返杯として差し出す、秀吉いっこうに気にしなくそれをグイと一飲み下した物語の一節があったくらいに昔にもライ病は蔓延していたらしい。それを見るにつけ子供でも仏心で、たまには少ない小遣いの一部を割いて投げ銭した記憶がある。

それで朝鮮総督は1915年、朝鮮半島南東、正式には全羅南道(県)の隣接している小鹿島に小鹿島厚生園を設立した。当時の国立病院でソロクト チャヘ イウォン(朝鮮読み)ともいわれた。設立以前は外人宣教師が細々ながら光州、釜山、大邱などの各都市に存在したらしい。ところがこの病は通常の病ではないので、それにつれ終生隔離、禁種手術、これは当然といえば当然のことと思うが!そこにはそこありで、この件については最近国内でもハンセン病事件として人権無視を含み政府が陳謝したことは新聞、その他でご承知のことと思う。

日本政府は併合直後、手をこまねいていたばかりではない。最初に医師を多数派遣した。それに看護婦、助産婦を養成した。従来の韓国では医療機関が極端に不足していたらしい。また植林に力を入れた。元来、朝鮮、満州などは樹木の成長が日本と大差あり、いわゆる松林はあるが雑木は極端に少ない。それで日本政府は全土に掛け声、植林も重要な項目になっていたのだ。現在なって日本軍が伐採したとか植林など無に等しかったとは的外れも甚だしい。それに成長が僅かな樹木をオンドル(床下に火を通して暖房する)に使用していたので、人家付近には満足に樹木が成長する暇がなかったのだ。日本敗北後、韓国政府がその対策に苦慮して、つげの木を適宜と見てそれを植林したのは良かったが、成長するにつれあのトゲが問題となり、今度は一転して除去しようとしている経過がある。それから教育の問題。日韓併合以前は文盲だったので日本本土より立派な校舎を建設した。敗戦前に朝鮮に居住した日本人には心当たりがあると思う。だから良いにしろ悪いにしろ日本語の読み書きが年配者はできる。

ということで、日本人学生、一般民まで植林に動員された。母もそれが為祟って腰を痛めた。当時、表の道路を通行中の朝鮮人に、何か小用を依頼すれば特別に用事がなければ大抵要望に応じてくれた。たまたま通行中のオモニ(朝鮮語でお母さん主婦)に腰痛の件依頼する。承知した。母と同年くらい。誠意を込めて素人ながら治療している最中に、母は御礼を再三述べる。その時オモニ、心を許したのか自分の前半の人生を語りだした。「実は韓国政府時代には私の父は裁判官だった」。そうしてハラハラと涙を流し「私はこんなに落ちぶれてしまった」。小声の泣き声でうつむく。心情は十分に分かり、母も同情しきり。子供だった私も強い衝撃を受けた。それまで朝鮮人に色々なかの国の歴史を教えてもらったこともあったが空耳で聞き流していた。その逆の事例で敗戦引き揚げ者が、外地でこういう仕事をしていたのだよと説明しても、”外地に行った人々は軍の背景で旨い汁を吸っていた”かのような表現をする。そこにはそこありで軍の強力な支援の下では危険もあったが旨味も十分にあったと想像にかたくないが、朝鮮あたりは日本本土とみなされていたので、日本本土とは格段の良い地位とか特別の財力があったわけでもない。勤め人は学力、商人は財力、これはどこへ行っても同じようであった。

ただ肝心の財力であるが、例えば給与は日本人の7割で、しかも激烈な試験を突破した合格者に限る。もちろん日本語の会話など十分な人だ。この試験はホワイトカラー族の審査試験であり、従ってこれに漏れたいわゆるインテリ階級者は、単純労働はしたくない、不向きだ、とばかり一般的にはなるべく見仕度は立派にしてブローカー的な商売を行っていたようだ。そうして、良い情報源としてなるべく上層の日本人と常に接触を重ねていた。彼らにとってはこれが最良の生きる手段だったのだ。我が家にもそれに準じた人々が出入りしていた。「おや、金さん、しばらくでしたね」と母は言う。「いやちょっと旅行で」、顔が少し痩せたようだ。当時は戦時下で経済統制は極端に厳しかった。例のヤミ取引のことだ。それに引っかかると朝鮮人はもちろん日本人も同罪であったようだが、そこはサジ加減で微妙なところ。金さんもこれに引っかかって少し臭い飯を食って来たらしい。ある時、付近の著名人である伊さんが2~3人して、当時としては貴重品である米を相当量持参してきた。彼らが言うのには、「私の一人息子は東京の早稲田大学の2年生だが、少し変なことをして逮捕され東京の拘置所に拘引されている。何とか助けて」と父に頼む。父も困惑したが、当時としては巨額の金銭を差し出したらしい。昭和13年ころの金額で500円。どうなるかこれはカケだ!と叫んだ。この件は20日ほどして無事釈放されたらしい。話しによると、取調べの検事は幸運にも福島県人、検事に今で言う接待の連続、殊に困難を極めたのは事件を発生させた息子は赤化思想に入っていたらしいが、いわゆる賄賂を受け取らせたのだ。帰宅した父も財政的にホロホロ!それに引き換え伊一家は喜色満面、一族をあげて歓迎一色だった。それから1年後転勤、もちろん「絶対に忘れないから」とのことだった。あれから50年後母がまだ健在の頃、再度この地を訪ねたが、心当たりの場所は道路が各所に新設され、自宅は無論、伊さん一族家屋も全然見当たらなかった。50年の歳月は何もかにも消されたのだ。

昭和14~15年5月27日(海軍記念日)釜山港に日本連合艦隊の雄姿が入港。長野海軍大将を長として戦艦、航空母艦、巡洋艦、潜水艦、その他諸々の艦艇の大群。海峡湾を挟んで無数の日本人、朝鮮人たちが見物。母艦機から飛来した雷撃機(当時は釜山に飛行場はなかった)模擬魚雷を抱いて発射の体勢に入る。海面すれすれに降下するとプロペラの風圧で海面が震えながら盛り上がる。発射、寸発をいれずカンと見事に命中、それも何機もである。神業としか例えようがない。これらの模様は連合艦隊の威容を見せるべく、主たる港、例えば大連港でも実施したらしい。あの時点が軍国日本の頂点だったのだ。

当時釜山には日本人だけの小学校が24校あり、その学校名は第一小学校から順を追って第二十四小学校まで実在した記憶がある。そうして小児達の盛装は一様に帽子の代わりに鉄兜、それに凛々しき軍服を身にまとい、軍刀を腰にぶら下げたいかにも軍国少年風というのが一般的だった。それから数年後無謀極まりなき戦端の結果、一般庶民は全部ここから退去させられ、あの威容を誇った艦隊は全滅、指揮官、長野海軍大将は東京裁判で終身禁固に処せられたとは、誰も夢想だにもしなかったはずだ。

再度釜山を訪れた折、軍国少年の瞼に焼き付いていた50年前の港が彷彿として浮かび上がる。そんなこと今更思い出しても仕方がない。変化しないのは港の体質、群衆のさわめき、同じ山川、あんなことまたあっては困るのだ。しかし例の名曲、荒城の月が何となく脳裏に囁くのだった。